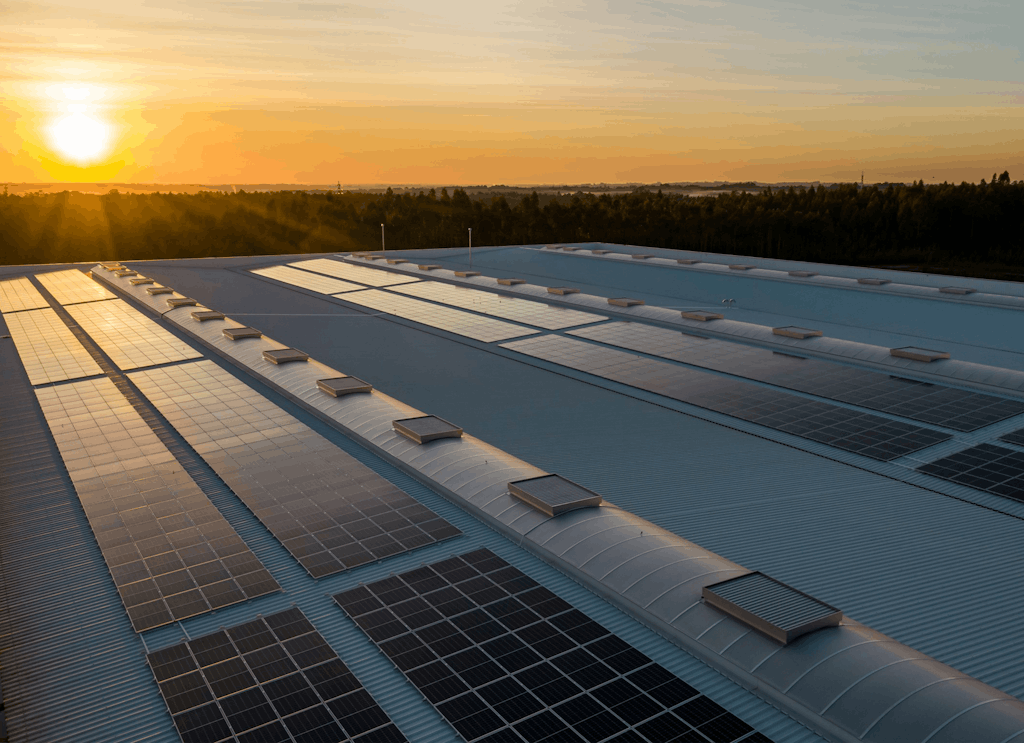

© Nuno Marques

Potenziale und Hemmnisse für PV-Anlagen auf Gewerbehallen.

Nach Berechnungen des DIP-Partners Aengevelt Immobilien könnten Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Gewerbe- und Logistikhallen rund ein Viertel des zusätzlichen Solarstrombedarfs abdecken, der bis zum Jahr 2030 vom Gesetzgeber angestrebt wird. Was technisch machbar und wirtschaftlich wäre, trifft allerdings nach wie vor auf vielfältige bürokratische Hemmnisse und juristische Risiken. Aengevelt empfiehlt daher, verschiedene Betreibermodelle sorgfältig zu prüfen, um Ertrags- und Kosteneinsparungschancen zu realisieren und Risiken zu minimieren.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundesgesetzgeber verpflichtet, bereits in den nächsten Jahren ehrgeizige Klimaschutzziele zu realisieren, um zu verhindern, dass künftigen Generationen unverhältnismäßig hohe Lasten aufgebürdet werden. Der Gesetzgeber ist dieser Verpflichtung nachgekommen, indem das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unter anderem für die Stromerzeugung aus Photovoltaik die Zielmarke von 215 Gigawatt-Spitzenleistung (GWp) p.a. bis zum Jahr 2030 anstrebt. Zurzeit beträgt die installierte Photovoltaik-Leistung rund 100 GWp. Sie wird derzeit zu rd. 39 % durch PV-Anlagen im Heimsegment erbracht, zu rd. 32 % durch PV-Anlagen auf Freiflächen und zu rd. 29 % durch PV-Anlagen auf Großgebäuden. Im Jahr 2024 sind allein 17 Gigawatt hinzugekommen, so dass bis zum Jahr 2030 noch Anlagen mit einer Stromerzeugung von rd. 115 GWp zu installieren sind, um die Zielmarke von 215 GWp zu erreichen.

Dächer von Gewerbe- und Logistikhallen eignen sich häufig besonders gut für Solarstrom-Anlagen, weil es sich meist um großflächige Flachdächer handelt, die eine optimale Ausrichtung auf den Sonnenstand ermöglichen. Da erst rd. 10 % der Gewerbe- und Logistikobjekte mit PV-Anlagen ausgerüstet sind und rd. 20 % der Objekte technisch nicht für solche Anlagen geeignet sind, errechnet Aengevelt ein Potenzial von 28,8 GWp für die verbleibenden 70 % der Gewerbe- und Logistikhallen, was exakt einem Viertel der noch bis zum Jahr 2030 zu realisierenden Solarstromleistung entspricht.

Variante 1: Eigenverbrauch des Solarstroms.

Photovoltaik ist in der Regel wirtschaftlich, wenn der Erzeuger den Solarstrom selbst verbraucht und dadurch den Zukauf von Strom aus dem Netz einspart. Da die Spitzenleistung bei Sonnenschein um die Mittagsstunden herum erzeugt wird, kann er für eigene Prozesse genutzt oder gespeichert werden. Es kann auch günstig sein, die Kühlanlagen großer Kältekammern während der Mittagsstunden mit Solarstrom zu betreiben. Das besonders wirtschaftliche Eigenverbrauchs-Modell setzt nicht zwingend voraus, dass der Nutzer selbst Eigentümer und Betreiber der PV-Anlage ist, sondern er kann die Anlage auch verpachten oder im Rahmen eines Contracting-Modells von Dritten installieren und betreiben lassen. Das Eigenverbrauchs-Modell setzt allerdings voraus, dass kein Strom an Dritte geliefert wird, z. B. an Untermieter. Schon der Anschluss eines Getränkeautomaten, der von einem externen Anbieter aufgestellt wird, kann ein rechtliches Risiko darstellen. Aengevelt empfiehlt daher, zwei Stromkreise vorzusehen, damit der PV-Strom in jedem Fall im Gebäude verbleibt.

Variante 2: Netzeinspeisung.

Alternativ zum Eigenverbrauch kann der Strom allerdings auch in das öffentliche Netz eingespeist oder an Dritte – in der Regel an Mieter – geliefert werden. Die Netzeinspeisung ist allerdings zumeist wegen der niedrigen Vergütung unattraktiv und eignet sich höchstens für vergleichsweise geringe Überschussmengen. Beim Verkauf des PV-Stroms an Externe wird der Betreiber zum Energielieferanten und muss Netzentgelte, Steuern und Abgaben entrichten sowie einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand tragen. Wird man Stromlieferant, ist u.a. eine Registrierung im Marktstammdatenregister erforderlich, es bestehen Mitwirkungs- und Meldepflichten gegenüber dem Netzbetreiber, es sind Anforderungen an die messtechnische Ausstattung zu erfüllen, unter Umständen ist auch eine Anmeldung beim Hauptzollamt als Versorger erforderlich. Darüber hinaus ist eine Erlaubnis zur steuerfreien Entnahme einzuholen und es sind Anforderungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz zu Rechnungsstellungen und Vertragsgestaltung zu beachten.

Falls man diesen Aufwand (und die damit verbundenen rechtlichen Risiken) nicht tragen will und nicht genügend Eigenverbrauch aufweist (was z. B. für Lagerhallen typisch ist), kann man auch hier ein Contracting-Modell wählen, bei dem ein Dienstleister die Planung, Installation, Investition und den Betrieb der PV-Anlage übernimmt. Das Contracting-Modell ist jedoch wegen der wirtschaftlichen Interessen des Contractors im Allgemeinen weniger rentabel als das Eigenverbrauchs-Modell.

Dachflächennutzung durch einen Betreiber von PV-Anlagen.

Die scheinbar einfachste Lösung besteht darin, die Dachfläche im Wege eines Miet-, Pacht oder Gestattungsvertrag an den Betreiber einer PV-Anlage zu verpachten. Dabei sind allerdings rechtliche Komplikationen zu beachten, die sich aus der Eintragung einer Mieterdienstbarkeit in das Grundbuch ergeben können. Außerdem kann sich eine Mieterdienstbarkeit negativ auf den Verkaufswert der Immobilien auswirken. Zu klären sind auch Haftungsfragen, insbesondere z.B. für Undichtigkeiten der Dachfläche, die sich aus der Installation und dem Betrieb der PV-Anlage (Sturmschäden, Verschleiß) ergeben können. Außerdem sind marktübliche Regelungen zur Anpassung des Pachtzinses sowie zu Instandhaltung- und Instandsetzungspflichten vertraglich zu vereinbaren. Kritisch ist auch die Frage der Höhe des Pachtzinses (den der Betreiber möglichst gering halten will) und der Vertragslaufzeit (die der Betreiber wegen seiner Investitionskosten möglichst auf die gesetzlich maximal zulässige Dauer von 30 Jahren ausgedehnt wissen will, was aber die Flexibilität des Eigentümers/Hauptmieters einschränkt).

Dr. Wulff Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter Aengevelt Immobilien: „Die Dächer von Gewerbe- und Logistikhallen bieten bei Stimmigkeit weiterer relevanter Faktoren hervorragende Potenziale, Solarstrom zu erzeugen. Allerdings wird die Nutzung bislang durch eine Vielzahl bürokratischer Hemmnisse und rechtlicher Risiken gehemmt, selbst wenn die Photovoltaik-Anlagen technisch machbar und wirtschaftlich zu betreiben wären. Die Erleichterungen des Solarpakets I, das im Mai 2024 in Kraft getreten ist, reichen hier immer noch nicht aus. Wenn die angestrebten Ziele des Klimawandels erreicht werden sollen, muss es auch den eindeutigen politischen Willen geben, die bürokratischen Hemmnisse schnörkellos abzubauen und einfach einmal auf Null zu setzen, damit Mieter und Eigentümer von Gewerbe- und Logistikimmobilien PV-Anlagen ohne lähmenden Aufwand und überflüssige Risiken installieren können.“

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

-

Kennedydamm 55 | 40476 Düsseldorf

- +49 211 8391-307

- t.glodek@aengevelt.com